Instagramのアカウント運用を担当している皆さまの中に、「最近コンテンツが伸びづらくなった」と悩んでいる方はいませんか。

Instagramのアルゴリズムが度々変化する中で、運用に苦戦するアカウントが続出していると言われています。では、アカウント担当者はこのピンチをどう乗り切れば良いのでしょうか。今回は、Instagramのアカウント運用やマーケティング支援を行う株式会社ハピラフ代表取締役CEOの富田竜介さんに、最新のアルゴリズムの変更点や対策方法を教えていただきました。

(取材・文:Marketing Native編集長・佐藤綾美、撮影:永山昌克)

※肩書、内容などは記事公開時点のものです。

目次

メガアカウントの投稿が最近伸びづらい理由

――Instagramのアルゴリズムが変わったとのことですが、いつ頃から、具体的にどのように変化しているのでしょうか。

今年(2022年)の4月中旬くらいから、Instagramのアルゴリズムが大きく変化したと感じています。自社で運営している100アカウントと、主要ジャンルにおけるフォロワー10万人以上のメガアカウント、クリエイターさんのアカウントなどを随時ウォッチしていて、気付きました。

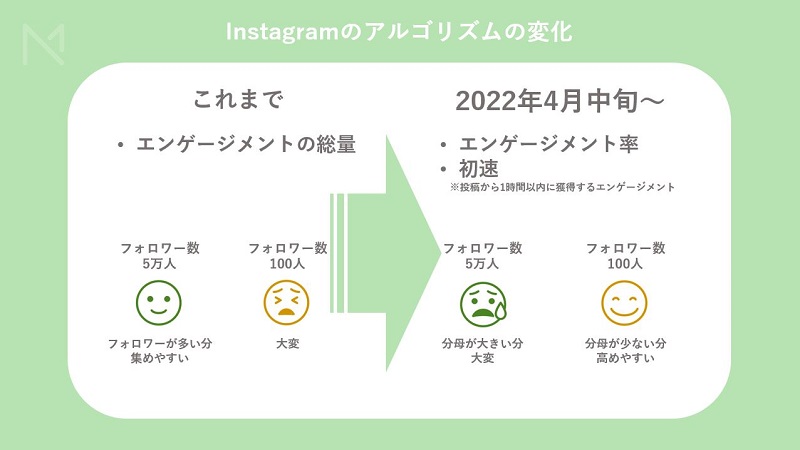

具体的には、これまでのアルゴリズムではエンゲージメントの総量が重視されていましたが、4月中旬くらいからはエンゲージメント率と投稿後の初速が重視されるようになったと考えています。なお、投稿してから大体1時間以内に獲得する「いいね!」やコメント、シェア、保存などのエンゲージメントのことを弊社では「初速」と呼んでいます。

画像作成:Marketing Native編集部

画像作成:Marketing Native編集部

以前のアルゴリズムでは、フォロワー数が多いほどエンゲージメントの総量も増えやすいため、メガアカウントによる投稿のリーチ数が伸びやすくなっていました。ところが、アルゴリズムの変更後はエンゲージメント率と初速が重視されるようになり、フォロワー数の多いアカウントほど分母が大きくなって、その分より多くのエンゲージメントを獲得しなければならないことから、投稿のリーチ数が伸びづらくなっています。反対に、フォロワー数が少なくても高エンゲージメントを獲得しているアカウントは、投稿のリーチ数が伸びやすくなっています。

――最近まで、投稿は「保存数が重要」と言われていました。初速のエンゲージメントに関して、保存数や「いいね!」、コメントなどに優劣はありますか。

やはり保存数が最も重視されていますが、投稿の保存数が伸びればリーチが伸びるわけでもないようです。見える指標ではないので推測ですが、いまのInstagramは保存数に加えて、コンテンツを閲覧または視聴している「滞在時間」も重視していると考えています。滞在時間はインサイトで確認できないので、リーチ数が伸びた投稿を肌感で分析していますが、テキストが入っていたり、枚数が多かったりしてリッチなフィード投稿は伸びやすい傾向にあります。

――4月21日にInstagram責任者のアダム・モッセーリ氏がオリジナルコンテンツを優遇するようランキングを改善したとツイートしていましたが、この変更とはまた別ですか。

はい、別だと思います。2022年7月時点でリポストを投稿していても成果が出ているアカウントのリーチ数は伸びているので、オリジナルコンテンツの優先度を上げる改善はまだ完全には反映されていないようです。

もしかすると、身のまわりにいるクリエイターのアカウントが伸びているので、「オリジナルコンテンツを投稿しているクリエイターが優遇されるようになった」と感じていらっしゃる方がいるかもしれませんが、それもやはり初速とエンゲージメント率の高さによるものと考えています。アカウントをフォローしているファンが、投稿の通知をオンにしていてすぐに気付いたり、「いいね!」やコメント、保存をしたりしているので、投稿にエンゲージメントが付きやすいのでしょう。

――こうしたアルゴリズムの変更はどれくらいの頻度で起こるのでしょうか。

大きな変更は年に大体2回あり、半年に1回くらいの頻度でアップデートが行われます。ただ、直近は新しい機能を試したり、ほかのプラットフォームの動きに合わせて変えたりしていることが多いので、比較的頻繁に細かいアップデートが行われている印象です。

今回のように大きな変更は今年に入って初めてなので、年内にもう1回くらい同程度のアップデートが行われる可能性はあると思います。

――今回アルゴリズムが変更された背景には、Instagramのどのような意図があるのでしょうか。

TikTokの台頭が大きく影響していると考えています。TikTokはコンテンツファーストのプラットフォームで、良い投稿であればアルゴリズムによってフォロワー数に関係なく再生回数を伸ばすことができます。一方これまでのInstagramは、どちらかと言うとフォロワーファーストのプラットフォームになっており、ある程度フォロワー数を伸ばし、既存のフォロワーが投稿に対して一定の反応をすると、その投稿が発見タブに載るような仕組みになっていました。そのため、Instagramはバズを創出するまでに時間がかかりやすく、その点に嫌気が差した若年層が、フォロワー数に関係なくバズを創出しやすいTikTokに流れてしまっているというわけです。

そこで、優れたクリエイターのTikTok流出を防ぐために、Instagramは短尺動画のリール機能に力を入れたり、アルゴリズムを変更してフォロワー数の少ないアカウントも伸びやすくしたりして、新規参入を促そうとしているのだと思います。

基本的な対策はフォロワーが求めるコンテンツを投稿し、コミュニケーションを深めること

――アルゴリズムの変更による影響を受けている場合、どのような対策が必要でしょうか。

|

この記事は会員限定です。登録すると、続きをお読みいただけます。 |

会員登録

会員登録 ログイン

ログイン