疲れたときや忙しいとき、外出が面倒なときだけでなく、ちょっとしたお祝いの際にも、つい頼みたくなるUber Eats。

外出が制限されるコロナ禍に急成長し、コロナ収束後も安定して成長を続けた結果、今ではUber Eatsのブランド名がオンライン・フードデリバリー全般のカテゴリを表す代名詞のようになっています。

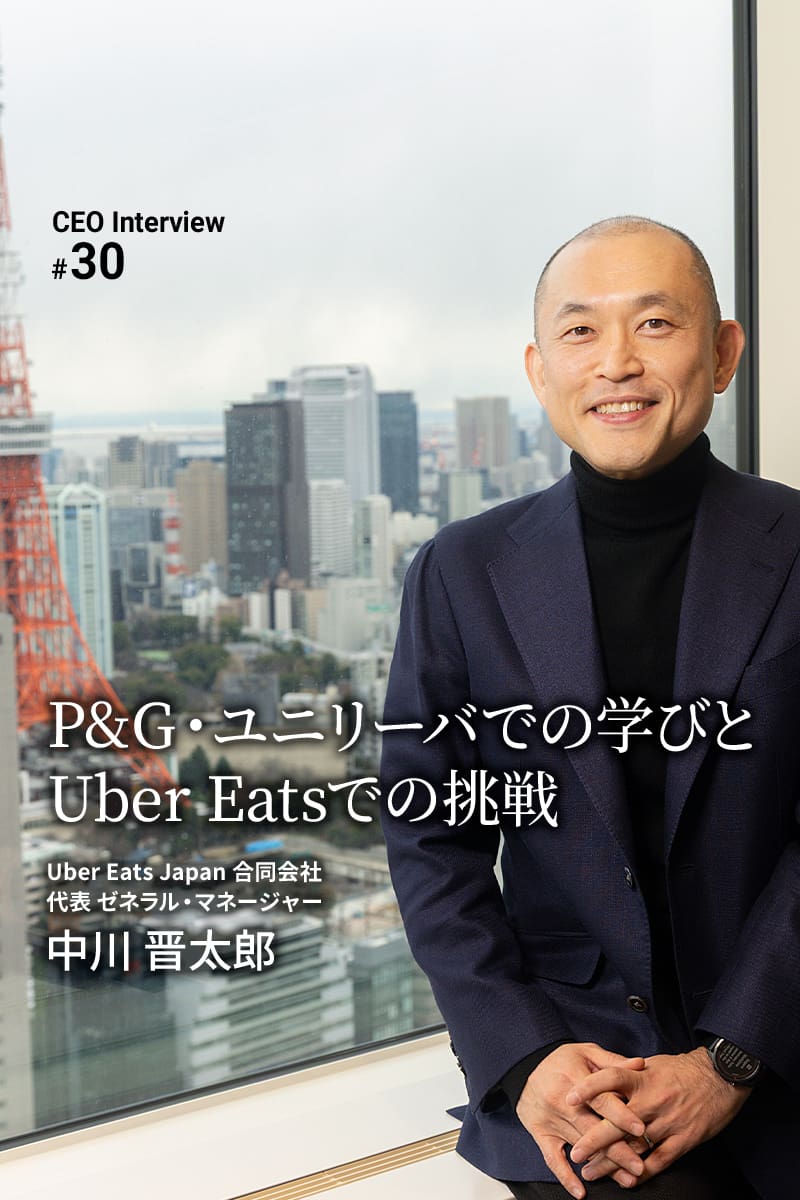

その成長を牽引するのが、Uber Eats Japan代表の中川晋太郎さんです。中川さんはこれまでどんな戦略でUber Eatsを拡大し、今後どのように進化させていこうと考えているのでしょうか。

今回はUber Eats Japan代表 ゼネラル・マネージャーの中川晋太郎さんに話を聞きました。

(取材・文:Marketing Native編集部・早川 巧、撮影:矢島 宏樹)

目次

P&Gとユニリーバでマーケの腕を磨く

――中川さんはマーケティング業界で有名なP&Gとユニリーバの両社を経験しているとのこと。それぞれどんな業務を担当していたのですか。

新卒でP&Gのマーケティングに入社し、「マックスファクター」(※)という化粧品ブランドにアサインされました。そこからキャリアをスタートして、最後は「アテント」(※)という介護用の紙おむつブランドのブランドマネージャーを2年ほど務めました。その後は事業再生支援会社を経て、ユニリーバには「ベン&ジェリーズ」というアイスクリームのブランドを立ち上げるというお話を頂き、入社しました。

※いずれもP&Gから売却済み。

ベン&ジェリーズは当時、アイスクリームのスクープショップ(Scoop Shop、直営店)を最初に立ち上げて、そこから小売業に進出するビジネスモデルを描いていました。P&G時代に日用品の小売り、事業再生支援会社にいたときは「牛角」などを展開するレインズインターナショナルで仕事をしていたので、両ビジネスの経験者として声を掛けていただいた形です。ベン&ジェリーズの仕事が一段落してからは、ヘアケア部門に移り、少しずつ手掛ける範囲が広がって、最後は日用品のパーソナルケア全体のマーケティングヘッドを担当していました。

――P&Gとユニリーバの違いについては、いろいろ噂を聞きますが、両社を経験した中川さんはどう思いますか。

随分昔の話なので、おそらく現在の両社とはかなり違うであろうという前提のもとに申し上げます。カテゴリなど細かな違いはあるものの、基本的には商材の種類や小売店経由で販売するという物流、商流も同じなので、8割から8割5分は一緒だと感じます。

あえて少し違う点を挙げると、良し悪し両方の意味で、P&Gのほうがプロセスがしっかりしていて、誰がやっても合格点が取れるようになっていると思います。ただ、プロセスがしっかりしすぎている分、100点を取るのは大変かもしれません。一方、ユニリーバのほうがもう少し個人の裁量やリーダーシップの判断に委ねられている部分が多いので、失敗もしやすいけど、成功もしやすかったという所感がありました。繰り返しますが、あくまでも随分昔の話です。

――両社の経験で、中川さんが成長を実感するきっかけになったエピソードはありますか。

P&Gでは、ありがたいことに比較的若い年齢でブランドマネージャーに任命していただきました。その際、若さもあって「自分はブランドマネージャーだから、全てを統括して、ブランドに携わる人全員のキャリアの成功を担うんだ」との意識が強すぎ、肩肘を張ってしまうところがありました。よく言えばオーナーシップですが、「自分でやらなければ」「助けを求めたら負けだ」というメンタリティが強すぎて、空回りしていたと思います。

そんなとき、何の気なしに「ヘルプが必要なので助けてください」と周囲の人に話したところ、驚くことに皆さんがすごく積極的に助けてくれたのです。助けを受けながら、自分の考え方を反省しました。そして、リーダーシップにはさまざまな形があり、強いリーダー像だけでなく、弱みを持ったリーダーがいてもいいし、助けてほしいときは「助けて」と普通に言えばいいと学ぶことができました。キャリア初期における大きな学びの1つだったと思います。

Uber Eats Japanのマーケティングの特徴と狙い

――P&G出身の人は、リーダーシップの話をよくしますので、在籍中、相当ハードな経験を積むのだろうと想像します。次にUber Eats Japanの話をお聞きします。2021年1月にUber に入社し、モビリティとデリバリーの両事業におけるマーケティング活動を統括後、2022年9月にUber Eats Japanの暫定代表になり、23年2月から正式に代表に就任したとのこと。これもやはり中川さんが成果を上げたから代表に就任できたと思うのですが、具体的な実績を教えてください。

成果が上がったかどうかについては、私だけが決められることではありません。ただ、ビジネスとして実績を残せていると思うのは、コロナ禍に急増したオンラインデリバリーの需要、すなわち注文者さんだけでなく、飲食店さん、配達パートナーさんも含めた全体的な需要が、コロナが落ち着いた後も継続して成長を続けている点は、1つ大きなプロダクトマーケットフィットだと考えています。コロナという一過性の現象で伸びたビジネスではなく、本質的にオンラインデリバリーのバリュープロポジションが日本にも、日本の消費者の方にも受け入れられることを確認できたのは大きなステップでした。

――確かにUber Eatsのバイクや自転車を街中で見ても違和感がなくなりましたし、Uber Eatsで頼むことに対する物珍しさがかなり薄らいだ気がします。以前のインタビューでは「ギグワークというビジネスモデルも存在しない」「これまでにない行動様式を浸透させないといけない」と大変さを語っていましたが、その頃に比べると、だいぶ浸透してきた感じです。

おかげさまで年々浸透してきているとは思います。一方で、日本全体で見ると、まだまだ新しい存在として良くも悪くも認識されている部分が多いと感じます。

――それでも、競合他社には勝っていますよね。

これは心から思うのですが、まだ一度もオンラインデリバリーを使ったことのない人のほうが圧倒的に多い状況ですから、競合他社とシェアを奪い合うフェーズではないと考えています。まずは一度も利用したことのない人に利用していただく。各社が頑張って、8~9割の人が使ったことがあるような、シャンプーや洗剤など日用品と同レベルの状態に近づいてから、本格的なシェア争いをすればいいと思います。もはや外出が制限される状況にない中で、コロナ禍でもオンラインデリバリーを利用しなかった人に、どのように1回使ってもらえるか、その勝負が続いていくイメージです。

――なるほど、では利用者を増やすために行っているUber Eats Japanのマーケティングの特徴は何ですか。

|

この記事は会員限定です。無料の会員に登録すると、続きをお読みいただけます。 ・Uber Eats Japan代表の3つの仕事 |

会員登録

会員登録 ログイン

ログイン