1回目の緊急事態宣言が発令された2020年4月に旗揚げした「劇団ノーミーツ」。Zoomを舞台に見立てて行った1作目の有料公演は約5,000人の視聴者を獲得するなど、コロナ禍に起きたちょっとした社会現象としてメディアの注目を集めました。

しかし、コロナも近い将来、収束しそうな気配です。そのとき「劇団ノーミーツ」はどうするのかと思っていたら、昨年(2021年)10月、「劇団」の冠を外して、新たに「ストーリーレーベル ノーミーツ」としてリブランディング、今年に入ってからも活躍が続いています。

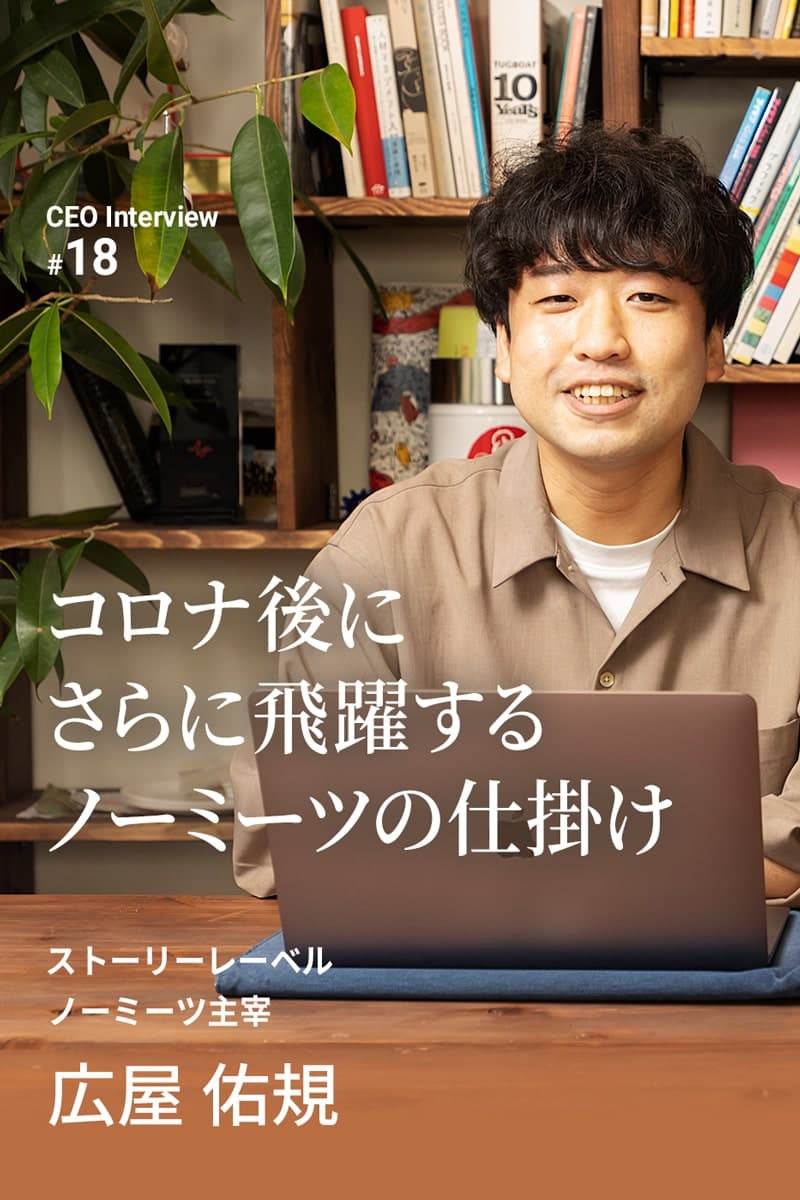

なぜノーミーツは注目され、活躍を続けられるのでしょうか。今回は若きクリエイティブ集団、ストーリーレーベル ノーミーツ主宰の広屋佑規さんに話を聞きました。

(文:椎原 よしき、取材・構成:Marketing Native編集部・早川 巧、撮影:矢島 宏樹)

※肩書、内容などは記事公開時点のものです。

目次

旗揚げ2年目にしてリブランディングに至った背景

――コロナ禍に話題になったオンラインサービスの中には、「コロナが収束したらどうするのだろう」と心配になるプロダクトがありました。「劇団ノーミーツ」もそのひとつだったのですが、「劇団」の冠を外して、新たに「ストーリーレーベル ノーミーツ」にリブランディングしたとのこと。興味深さの一方で、オフラインでもこれまでのように独自のポジションを築いて輝き続けられるのだろうかと気になっています。いつ頃から、どんなきっかけでリブランディングを考えていたのですか。

最初にリブランディングが頭に浮かんだのは昨年(2021年)2月くらいです。「劇団ノーミーツ」を旗揚げしたのは2020年4月。その時点では正直、「まだ1年も経っていないのにリブランディングか」と思うところはありました。ただ、コロナはいつか収束するでしょうし、もちろん早く終わってほしい。そうなったときに劇団ノーミーツの存在意義や「会わずに作る」ことの価値をどう定義すべきかという考えは常に頭の中にあり、僕たちの中で自然と議論が始まりました。

――どんなことを話し合ったのですか。

それまで面白がっていただいた「会わずに作る」「リモート演劇」という形態が、どこまで広がりや継続性を持ち得るのかという点から話を始めました。僕たちはコロナ禍に「NO密で濃密なひとときを」というキャッチーなコンセプトと、Zoomを舞台に見立てたリモート演劇の形態を打ち出した結果、幸い広く話題になりました。このリモート演劇の形態が演劇界に拡散して他の劇団の人たちにも影響を与え、発展性を持ちながら広がりを見せればいいなと期待していたのですが、実際はほとんど追随されませんでした。

それには大きく2つ理由があると考えています。1つは「劇団」ではありますが、チームメンバーには演劇畑の人間は少なく、映像などエンタメ業界所属の20代やエンジニアを中心にしたテック系に強い人たちが集まっていることです。「そういうチーム構成だからリモート演劇にすぐ取り組めたのであって、ほかの劇団が真似をするにはハードルが高い」という声はよく聞きました。

もう1つは、やはり演劇は舞台、劇場で芝居をするものだと捉えている人が多いことです。リモート演劇はPC画面の前で芝居をします。しかし、役者はPCの前で芝居をしたくて稽古を積んできたわけではありません。演出家も舞台で最高に栄える演出を考えています。コロナで世の中がもっと緊迫していた当時は劇場で芝居ができなかったため、役者や演出家をリモート演劇に巻き込めましたが、その人たちもコロナが落ち着いたら舞台に戻りたいわけです。

「会わずに作る」ことを面白がれるのは劇団ノーミーツ特有の事情が大きくて、アフターコロナになったときにリモート演劇はカルチャーとして残らないのではないか。「劇団ノーミーツ!?そういえばコロナ時代にそんな劇団あったね」で終わってしまうのではないかとの危機感が早い段階から持ち上がり、「コロナ収束に合わせて潔く解散すべきではないか」という選択肢も含めて議論を重ねました。

コロナ禍で浴びた脚光と、演劇界の冷めた反応

|

この記事は会員限定です。登録すると、続きをお読みいただけます。 ・「ストーリーレーベル」として定義し直した自分たちの価値と可能性 |

会員登録

会員登録 ログイン

ログイン