「アフターコロナの世界でブランドはどう変わるか?」をテーマに、株式会社フラクタCEOの河野貴伸さんが株式会社Moonshot CEOの菅原健一さんに話を聞く公開インタビューがstand.fmで行われました。

ECの世界で著名な経営者やマーケターから多数のコメントがリアルタイムで寄せられる中、D2Cを中心にブランドの在り方に関する興味深いやりとりが交わされました。

Marketing Nativeでは河野さんと菅原さんのトークを中心に、マーケターにとって役立つと思われるポイントをまとめました。ぜひご覧ください。

(構成:Marketing Native編集部・早川 巧)

目次

見逃してはならない2つの単位の変化

河野 コロナ禍によって、人々の価値観や考え方に大きな変化が生じていると感じます。その点をどう見ていますか。

菅原 今必要とされているのは、ノウハウではなく「友達」や「つながり」ではないでしょうか。コミュニティのような輪の中に参加したい欲求を持っている人も多いと思います。以前「BLOCK.FESTIVAL」(ブロック・フェスティバル、#blockfes)という音楽のオンラインフェスをお手伝いしたのですが、65万人の参加者がありました。ドームやアリーナのリアルイベントが数万人のキャパシティであることを考えると、オンラインの可能性の広がりを感じます。

河野 これまでは物理的な距離の問題で参加できない人が大勢いましたが、オンラインならすぐに参加できますね。こういうオンラインならではのインスタント感の良さに気づけた点は前向きな捉え方ができると思います。

菅原 オンラインは離れているようでつながっているのがポイントです。リアルの場合、知人とだけ話して終わりになりがちですが、オンラインなら仕組み化することで多くの人とつながることが可能です。

河野 #blockfesの投げ銭のシステム導入には菅原さんが関わっているんですよね。素晴らしい試みでした。

菅原 アーティストの中には「お金を払ってください」と言い出せない人が少なくないんです。だから単独でインスタライブをするところで終わってしまう。それでは「アーティストでは食べていけない」ことの課題解決になりません。そこでビジネスが得意な僕がお手伝いをさせてもらったのですが、実は投げ銭を嫌いなアーティストもいます。

そのため、立て付けを「フェス」にしました。そうすれば、「フェスTシャツ」「フェス飯」の形で参加者にポジティブにお金を使ってもらえるし、アーティストの納得感も得られやすい。もちろん#blockfes には多くの才能を持つメンバーが関わっていて、僕だけで企画しているわけではないですよ(笑)

河野 オンラインイベントの可能性を感じますね。例えば、ファッションショーはこれまで現場に行かないと臨場感を味わいにくかったのですが、ショーの会場で販売される飲み物や食べ物をその日だけ特別に注文できて、イベントを見るときに在宅で飲んだり食べたりしながら視聴できたら、印象が変わってくるかもしれない。そういう新しい発想によって、オンラインでもオフラインとは違う楽しみ方ができることをお客さま側が認識できるようになったのは大きいと思います。

菅原 そうですね。コロナはピンチではなく、実はチャンスでもあるんです。これまでの価値観を維持したい人にはピンチかもしれませんが、変化に対してワクワクしている人は大きなチャンスだと捉えています。

もうひとつのポイントは時間のスケールの変化です。これまでなら10時間のフェスは実行する側も聴く側も大変だったと思いますが、今は時間が余っているので10時間という単位を可能にしています。だから、いかにコンテンツを短尺から長尺に変えるかという視点も大事です。といっても、10時間ずっと関わっているわけではなく、緩く長くつながっておいて、自分の「推し」が来たときだけしっかり見るとか、そんなふうに変わっていくでしょう。

一方、これまで短尺で消費されていたコンテンツの中には厳しくなっているものが出ています。例えば、漫画アプリ。通勤・通学のちょっとした隙間時間に読まれていたのに、在宅シフトが進むと、隙間時間の定義が数時間に変わってしまう。「あつ森」(あつまれ どうぶつの森)やNetflixにハマれるのも隙間時間の単位が数分から数時間に変わったことも大きいでしょう。

時間同様、距離も同じ。時間の単位が数分から数時間に変わったように、移動の単位は遠くへ旅行する数キロから、自宅の周囲数メートルに変わっています。ものづくりやサービス、プロダクトの開発に携わっている人は、この2つの単位の変化を見逃してはいけないと思います。

河野 歴史を見ると、産業革命など時代が大きく変化するときにこういう現象が起きていますね。

菅原 ものづくりをする人が気をつけるべきなのは、作り手の顔が見えることや、思想、コミュニケーション、コミュニティなど、ものに関わる存在の重要性が増していることです。

商品やサービスなら、人の気配を感じられるものが良いと思います。D2Cを例に挙げると、商品を売るというよりも、買ってくれた人専用の体験会をZoomやInstagramライブで開いたり、みんなでZoomで集まってメイクやスキンケアの講習会をしたりするほうが、一方通行のノウハウ動画よりずっと強いでしょう。今はみんなで集まりたいし、わからないことにチャレンジしたいタイミングです。

河野 僕は、ブランドのコミュニケーションにおいて、実際に世界が存在するように想像を深める「ワールドビルディング」の重要性を考えています。ブランドの思想や理念、表現方法などについて、ひとつの国を想像するようにコミュニケーションの形を緩く意識しておくと、こんなふうに大きく時代が変わっても、柔軟に変化しながら自分たちができることを示していけるはず。今そういうディスカッションをブランド内で行うのが大切だと思います。

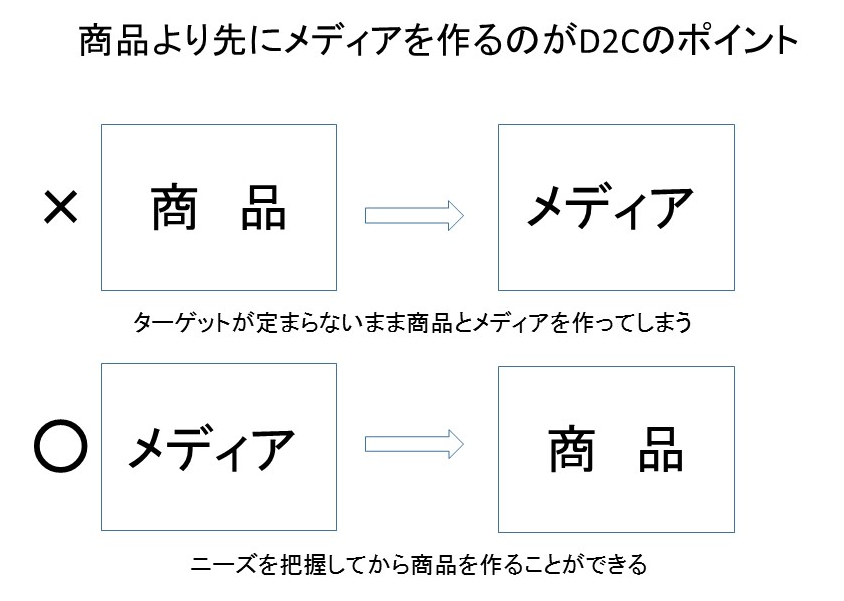

D2Cは、商品の前にメディアを作るのがポイント

河野 皆さんから質問やメッセージがたくさん来ています。

菅原 D2Cに関わっている人がたくさん聴いているようなので、大事なことをお伝えしておくと、まずメディアを作ってほしい。うまくいかないD2Cによくあるのは、商品を作るときにターゲットが決まっていなくて、作りたいものを作ってしまうことです。ところが、売り方がわからない。わからないからメディアを作るかとなって、商品を作ってから買ってくれそうな人たちが集まるメディアを作るという順番なんです。商品を誰向けに作るかがまず難しいのに、ターゲットの定まっていない商品を買ってくれるかもしれない人たちをいっぱい集めるメディアを作るのはもっと難しくて、「難しい×難しい」になってしまいます。

一方、商品を作る前にメディアから始めると、例えば女性の化粧品や肌の悩みに特化したメディアは、見てくれる人を集めやすい。商品がまだ存在しないから、いくらでもそこからピボットしてやり直しもできます。「最初はコスメを考えていたけど、メディアを始めてみたらスキンケアニーズのほうが高かった」など、いろんなことがわかっていくと、需要のあるほうにコンテンツを寄せられます。でも、先に商品ありきの場合、「うちはコスメだから」となってスキンケアまで手を伸ばしにくくなるんです。

最初はInstagramメディアでいいので、10万人、20万人が見てくれる規模のコンテンツ、つまり情報の鉱脈を探り当てることに注力すべきです。20万人が参加している肌の悩みに特化したメディアがあれば、そこから簡単に商品を作れます。だから順番は、商品からメディアではなく、メディアから商品ですね。

河野 メディアを作る場合に、うまくいっているかどうかの基準はUUやPVなど数字のスケールで判断されることが多いと思います。でもD2Cはいきなりマスを求めるのではなくて、興味を持ってくれる人をいかに抱え込んでいくかが大事だと思うのですが、メディアもその考え方で作ったほうがいいのでしょうか。

菅原 そうですね。1回計算してみると、ビジネスで規模を追い求める必要性はそれほど高くないと気づくと思います。数十万人いれば大丈夫かなと思えるようになりますよ。

河野 メディアから始めるのはすごくいいですね。そう考えると、今はいろんなチャンスがあります。このstand.fmのような音声メディアや、YouTubeなどの映像メディアを通して、ファンと一緒に商品を作っていく形がやりやすそうです。

菅原 YouTuberのヒカルさんが「LOCONDO(ロコンド)」(靴とファッションの通販サイト)さんとコラボしたシューズの売り上げが6億円だったそうですが、そういう形で今後もたくさん出てくると思います。

(作成:編集部)

(作成:編集部)

自分らしさを問い直す「感覚の変革」が起きている

河野 一方、事態がもう少し落ち着いてきたら、また元のリアルな世界に戻る要素もあると思います。その場合の「リアル」とは、どんな意味を持つのだろうと考えているのですが、どうですか。

菅原 安心して暮らせる生活に戻ってほしいのはもちろんですが、数カ月は戻らないのではないでしょうか。また、戻ったとしても、これまでの歴史を見ると、数年に1回はこうした大きな変化が起きるのは避けられないと思います。

「アフターコロナはどうなる?」「アフターコロナの対処法」という考え方に違和感があるのは、「今はAだけど次はBになるからBに行こう」という発想だからです。そうではなく、BなのかCなのか、それともDになるのかわからないので、行き先を決めるよりも、どこへでも行ける個人として準備をしたり、会社やチームをつくったりするほうが大事だと思います。

河野 世の中が短期的に戻っていく過程で、「もうこれは必要ない」「これで十分だな」と気づくことがたくさん出てくるのではないでしょうか。

菅原 そんなに消費はいらないという考え方は増えるでしょうね。リアルは消費意欲を刺激される機会がたくさんあります。日々の暮らしの中で「友達と会うから毎日同じ服は嫌だ」「こんなコスメが欲しい」「こんな髪型にしたい」と自然と感じてしまうものですが、Netflixを見て「あつ森」をしている毎日では刺激が少ないわけです。

だからリアルが戻ってきたときに、企業としてどこまで刺激を戻せるのかはひとつのテーマですね。もしくはオンラインで刺激をもっと作る方法を考えたほうがいいかもしれません。もっとも、僕が経営者ならもうそんなに刺激を送らなくてもいいようにスリムな会社の体制を作る気がします。

河野 逆に消費が増えた人もいると思います。以前と比較して趣味嗜好、購買意欲は人それぞれ多種多様化していますから。

菅原 なるほど、それはそうかもしれませんね。僕ももう表参道に住む必要がないから、運動や音楽ができるちょっと広い家に引っ越そうかなと考えているんです。だから人の影響より、自分らしさ、暮らしやすさとは何かという思考に変わってきているのを感じます。

河野 これは大げさではなく、感覚の変革になっているのではないでしょうか。これまで日本はどうしても周りに合わせることを重視する風潮がありました。しかし今は「自分が欲しいもの、気持ちいいと感じるものって何だろう?」と考える余裕が自然に生まれています。一方で不安もあるわけです。不安を抱えながら生き方を見直す中で、生存本能がより研ぎ澄まされて、発揮されやすくなっていると感じます。

菅原 僕は自粛期間中に増えたのは時間と不安だと考えています。僕なりの投資領域は「健康」「孤独の解消」「自己実現」の3つだったのですが、そこに加えて、今は不安と時間をどう捉えるかを重視しています。

買ってくれる人ではなく、買ってほしい人がターゲット

河野 D2Cの場合、「スケールさせない」という結論を出すからこそできることもあると思います。つまりマス受けではなく、ファンに喜んでもらえるものを作れるのは、スケールしないと覚悟するからという要素もあると思うんです。その割り切りができるのもD2Cのひとつの道ではないでしょうか。

菅原 河野さんの意見に賛成ですが、ただしスケールを諦めるといっても、そんなに小さくする必要はないんです。例えば「北欧、暮らしの道具店」をD2Cと定義すると、規模はすごく大きい。

「北欧、暮らしの道具店」を知らない人からすると、「北欧の家具やおしゃれな器を売っているニッチな世界でしょ」と思いがちですが、Instagramに95万人以上のフォロワーがいます。「ニッチ」とは呼べないレベルの大きさなんです。だから、メディアが大事だと言っているわけです。

「北欧、暮らしの道具店」が素晴らしいのは、ブランドに「卒業」がないことです。LTVがすごく長くて、20歳で「入学」する人もいれば、60歳で参加する人もいる。北欧の家具や暮らしに憧れている人がある年齢になったら、憧れなくなることはありません。だからビジネスをする上で、卒業があるジャンルと、卒業しないジャンルでは事業の性質が大きく異なります。これからD2Cを始める人は、卒業がないものや、買い替えサイクルが適度にあるジャンルを選んだほうがいいと思います。

河野 成功していたり、素敵だなと感じたりするブランドは、顧客理解度の高さが際立っていると感じます。メディアにファンが多く付いているのも顧客のことをきちんと想像できているからこそですね。こういう状況になっても、顧客が今何を考えているのか、どんなところに不安を持っているのか、何を欲しているのかを自然に考えられるから、ファンはメディアを支持し続けるんでしょう。

菅原 そうですね。ファンを作る前に、ただものを売ろうとすると、販路を広げるために広告費や流通対策費をかけて、Amazonに出して、値段を下げてという流れに入らなければならなくなります。もちろんAmazonに出してもいいですよ。でも、ファンでない人に売るとなった時点で、取るべき道はほかとの競争です。特に価格帯的な部分は避けられません。一方、ファンに買ってもらうと考えると、その流れを避けられます。だからメディアによるファン作りがとても大事なのです。

河野 ファンになってもらうためには、恋愛と一緒で相手をまず理解しないと相手が自分を好きになってくれることはありません。

菅原 僕はいつも「マーケティングはターゲティングから」と言っています。よくあるのは、誰に売るかを決めるターゲティングをしないで、売れる人を探すこと。「ターゲットは誰ですか?」と聞くと、買ってくれているお客さまの話をする人が多いんです。

そうではなく、買ってほしい人がターゲットなんです。買ってくれそうな人に手当たり次第、声をかけてもそんなに意味がなくて、誰なら幸せにできるのかに向き合い、その人が喜んで買ってくれるには何をすればいいのかを考えたほうがいい。「マーケティングはターゲティングから」というのはそういう意味です。相手を決めてから考えるのがおすすめです。

「なんか嫌」を「なんか良い」に変えるBtoCビジネスの面白さ

菅原 フラクタさんはどういう会社ですか。

河野 僕らはブランド作りのお手伝いを掲げています。僕らがブランディングをするのではなく、支援先の企業が自分たちでブランドを作って育てる体制を構築できるようにしたり、そのための考え方ができるようにサポートしたり、ブランド作りを加速させたりしている会社です。

菅原 お客さまに多いのはD2Cですか。

河野 D2Cが多いのは確かですが、意外とたくさん頂くのは老舗の和菓子屋さんなどで今の時代に合わせたブランド作りやコミュニケーションの仕方を一緒に考えてほしいというご依頼です。そういうことができる人を採用して育てたいが、どうすればいいかという相談が結構多いですね。

菅原 要するに小売に依存していた会社をD2C型に変えるようなこともやっているということですか。

河野 そうですね。僕らと同じようなことをしている会社はまだ多くありません。ブランディングでいえば、素晴らしいお仕事をされている著名な会社はたくさんありますが、僕らは「ブランディングをやります」というより、「一緒にブランディングをやっていきます」「できるようになってください」というスタンスですから、そこは特徴的だとよく言われます。

菅原 ブランディングって難しい言葉だなと思います。まず「ブランド作り」という感覚のほうが正しい気がするのがひとつ。もうひとつは、今フラクタさんが求められていることはブランド作りよりも前に、先ほど言ったような普通の会社がD2C型の活動に切り替えることだと思うんです。要は広告や流通小売に依存しない仕組み作りや、お客さまと直接つながることで次の商品を作りやすくしたり、お客さまの感謝の量をどのように上げるのかを考えたりするのが大事だと思うのですが、どうですか。

河野 まさしくそういうところを一緒に考えてやっていくのが僕らの仕事です。ただ、やはり難しいのは、既存の流通に乗せている場合、例えば商品のパッケージひとつ取っても、店頭に並んでいる中でいかに手に取ってもらえるかがすごく大事な考えとしてあるわけです。一方、ECやD2Cは、お客さまの手元に届いたときの感動をどう生み出すかという考え方も重要になります。

菅原 本当にそうですよね。メーカーさんの考え方は一般的に流通に出して終わり、売って終わりだったと思うんですが、消費者からすると買ってからが始まりなんですよね。どうすれば買った後に満足してもらえるかを考えないといけないので、これまでとは鍛える筋肉が違うという意識で肉体改造をしないと生き残るのは難しいと感じます。

河野 だからフラクタは「生き残るための」という枕詞を使っています。生物の進化はその時々の環境の激変に適合し、最適化して生き残ることで行われてきたという考え方があります。ビジネスも進化する、あるいは強くなることより、どれだけ周りの環境を見極めて適応していくかが大事だと捉えています。考えるためのフレームワーク、考えるための素地を作ることが大事だと僕らが考えているのはそこに理由があります。

菅原 素晴らしい。確かに今は「強くなりましょう」ではなく「生き残るためにやり方を変えましょう」ですね。「強くなりましょう」の場合、得意分野を伸ばすような今の筋肉をひたすら鍛え続けるアプローチになりがちです。でも今やるべきなのは、社会に適応できるものに変えましょうということですね。

コンシューマービジネスの面白さは、お客さまがウソをつかないことにあります。嫌なものは嫌なんですよ。だから「なんか嫌」で買ってくれなくなるし、「なんか良い」で買ってくれる。この「なんか嫌」「なんか良い」が重要で、そこをよく考えて、「なんか嫌」を「なんか良い」に変えていかなければならないんです。そのためには、自分も一人の客となって体験しながら、強さやテクニックではなく、今の空気感や「なんか良い」を知る努力を続けることが重要です。

危機に直面して浮き彫りになったブランドの真の姿

河野 「これは良いと思ったブランドアクションはありますか?」という質問が来ています。

菅原 逆に良くないと感じたのは、ソーシャル・ディスタンシングに合わせて、いろいろな企業が自社のロゴを少し区切って離すようなアピールをしたことです。中小企業は別として大企業はそんなロゴのクリエイティブにお金を使うのではなく、その製作費で寄付でもすればいいのにと思いました。

河野 僕が良いと思ったのは、LVMHが化粧品工場で消毒液を作ったり、ニューバランスさんが医療用のマスクを作ったりした事例です。LVMHは国からの助成金を断っているらしいですが、それもすごいことだと思います。自分たちのスタンスを行動やものづくりで示すところは、まさしくブランドだなと感じました。

菅原 今回、本当にブランドの在り方がよく現れたと思っていて、表現で終わらせた会社とアクションをした会社に分かれました。その結果、人に優しくない会社はダサいということが浮き彫りになったと思います。

河野 本当にそうですね。ブランドとはどうあるべきかをあらためて考えたときに、スタイルとして行動まで起こせるかどうかが問われるという点はとても勉強になりました。

Profile

菅原 健一(すがわら・けんいち)

株式会社Moonshot代表取締役社長。

企業の10倍成長のためのアドバイザー業を創業。社会や企業内に存在する「難しい問題を解く」専門家。グローバル企業含めクライアント10社、エンジェル投資先20社の計30社のプロジェクトを並行して進めている。過去に取締役 CMO で参画した企業を KDDI子会社へ売却、そのまま経営を継続して売り上げ数百億円規模へ成長させる。スマートニュースを経て現職。20代のマーケター600人が参加する「#20代マーケピザ」を主催。

(画像提供:株式会社Moonshot)

Profile

河野 貴伸(こうの・たかのぶ)

株式会社フラクタ 代表取締役。Shopify 日本公式エバンジェリスト。株式会社Zokei 社外CTO。ジャパンEコマースコンサルタント協会講師。

元 株式会社土屋鞄製造所 デジタル戦略担当取締役(~2020/3/31)

1982年生まれ。東京の下町生まれ、下町育ち。2000年からフリーランスのCGデザイナー、作曲家、Webデザイナーとして活動。美容室やアパレルを専門にWebデザイン・ロゴ・パンフレットなどの制作を手がける。「日本のブランド価値の総量を増やす」をミッションに、ブランドビジネス全体への支援活動およびコマース業界全体の発展とShopifyの普及をメインに全国でセミナーや執筆活動中。

(画像出典:株式会社フラクタ)

会員登録

会員登録 ログイン

ログイン