毎日の買い物に欠かせない存在となりつつあるスマホ決済アプリ。中でもPayPayは登録ユーザー数が3000万人を超えるなど、多くの人の日常生活に浸透しています。

競合他社と比べて後発のPayPayが、なぜNo.1のポジションを獲得できたのでしょうか。決済手段が多様化し競争が激化する中で、PayPayはこれから何をゴールとし、どんな戦略で、どのようにサービスの拡充を図っていくのでしょうか。

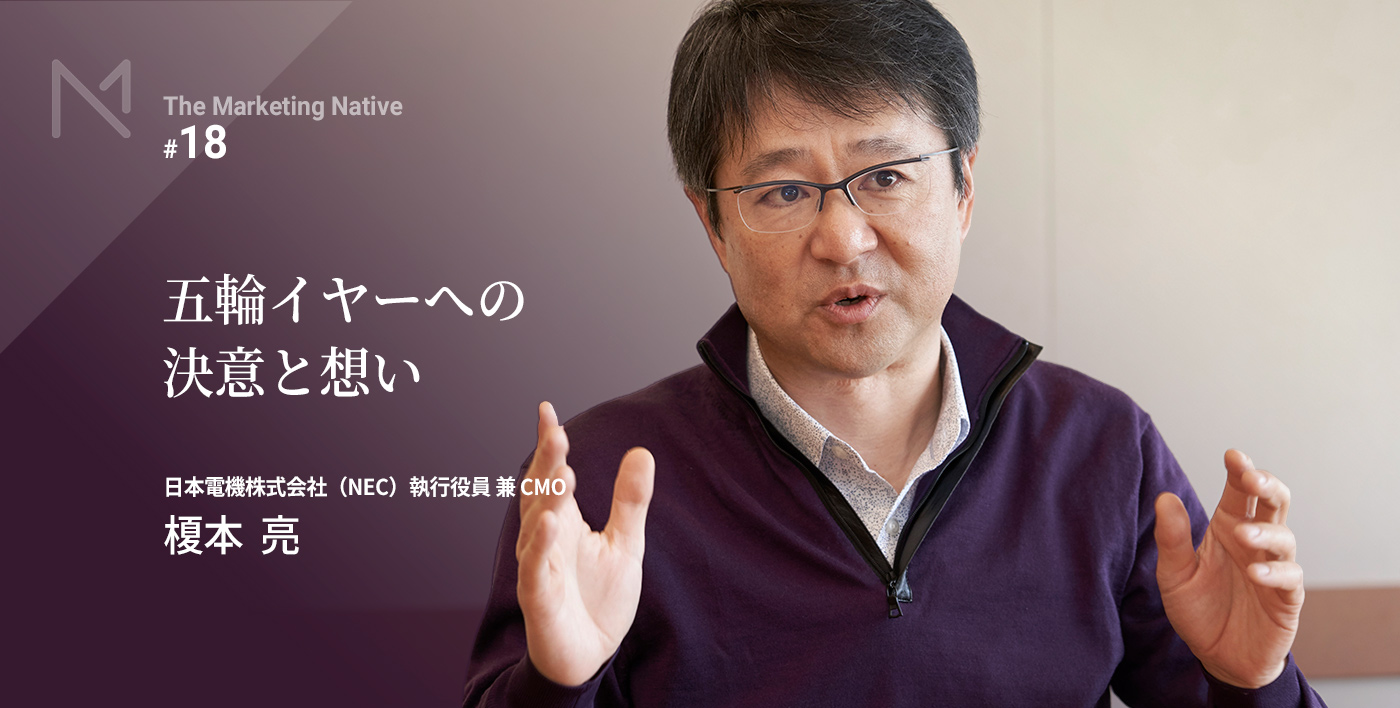

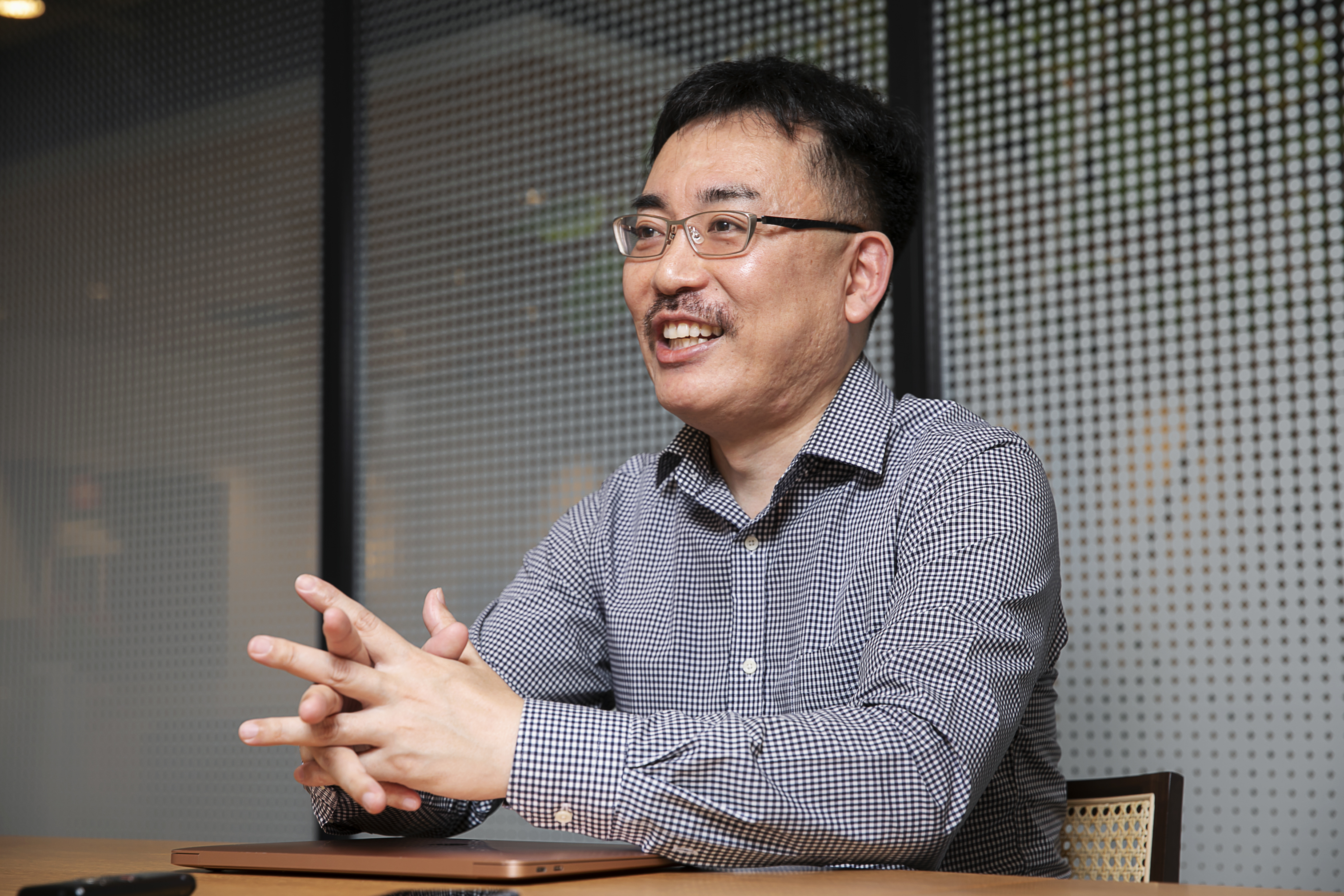

今回はPayPayマーケティング本部長・藤井博文さんに話を聞きました。

(取材・文:Marketing Native編集部・早川 巧、人物撮影:矢島 宏樹)

目次

事業計画を4年前倒しで達成!

――PayPayの中でマーケティング部門はどんな役割を担っているのですか。

一番わかりやすいKPIは登録ユーザー数です。PayPayのメリットを的確に伝えて、少しでも多くの方にユーザーになっていただくことがマーケティングの大きな役割として与えられています。

登録ユーザー数が増えれば、あとはアクティブ率の向上やフリークエンシーの最適化などで決済回数の伸びが決まりますので、その辺りのアクションについては世の中でマーケティングと捉えられているほぼ全ての施策を実行していると思います。例えば、ユーザーの状況を把握するためのリサーチやデータ分析に基づく戦略設計と実行、プロモーションやキャンペーン施策の立案と展開、メディアに露出するためのPRなどで、そうしたマーケティングに関する業務全般を私が統括しています。

――3000万人以上のユーザーを擁するPayPayのデータは魅力的ですね。

はい、一般の企業と比較しても非常に多くのデータを分析できる環境が整っていると思います。したがって、施策ごとはもちろん、新型コロナウイルスや増税、天気など世の中の出来事による影響、現象ごとに見られるユーザーの変化は全てデータで確認できます。そうしたデータの分析結果を基に効果的な施策を立案、実行しながらPDCAを回しているところです。

――コロナの感染拡大で、現金のやりとりを嫌う人が増えたと聞きます。PayPayをはじめとするQRコード決済はかなり伸びたのではないでしょうか。

相対的なシェアは上がりましたが、社会全体の消費、決済回数自体が外出自粛などの影響で減少しましたので、コロナ禍がプラスに働いたとは言えません。実際にユーザーの声を聞いてみると、「現金を使いたくない」という声はあるものの、それがそのままQRコード決済に移行したわけではなく、世の中の決済回数自体が減少するのに伴い、我々も目立った結果は出ていないのが率直なところです。

コロナ禍が明けて、街ににぎわいが戻ってきたときに、どのような変化が出るのかを注視したいと思います。

――PayPayのサービススタートは2018年10月で、競合と比較すると後発です。にもかかわらず、スマホ決済の第一想起を獲得して、サービス開始からわずか2年弱で人口の4分の1にあたる約3000万人の加入者を獲得しました。マーケティング本部長として、ここまでの自己評価はいかがですか。

難しいところですが、100点をあげても良いのではないかと思います。

――100点!

はい。私が着任したのが2018年8月。最初の事業計画ではユーザー数3000万人の達成を2024年で設定していました。つまり4年前倒しで最も大きなKPIを達成できたわけですから、反省点もたくさんあるとはいえ、評価できるのではないでしょうか。

100億円規模のキャンペーンに踏み切った孫正義氏のNo.1戦略

――4年前倒しの達成はすごいですね。やはり最初は2回に及ぶ100億円規模のキャンペーンが効果的だったのでしょうか。よく100億円のOKが出ましたよね。

初めはそうですね。この2年間、いろいろなフェーズがありました。最初のフェーズはゼロベースからブランドの認知を取ることです。我々はソフトバンクとヤフーの共同出資会社としてスタートしたのですが、どちらのブランドも使わないことを最初に決めましたので、誰もPayPayを知らない状態からスタートしました。一方、競合の事業者は先行してサービスを展開していて、しかもキャッシュレス決済の波がすぐそこまで来ていましたので、ゆっくりしている暇はなかったんです。

本来なら加盟店の数を広げて、プロダクトとしてもある程度完成形にしてからスタートするべきかもしれませんが、そこまで待つ余裕はなかったので、一定の加盟店数を獲得しプロダクトとしても決済可能なプラットフォームができた段階で市場に打って出ました。そこで競合に勝つには強烈なインパクトが必要になるのは当然で、「100億円あげちゃうキャンペーン」という、ある意味強引な力業で認知や初期のユーザー数を取りに行った形です。

キャンペーンの規模については初めから還元率20%、100億円という数字があったわけではありません。それどころか、最初は5%でもやりすぎではないかとの声もありました。最終的には孫(正義・ソフトバンクグループ代表取締役会長兼社長)から「下手にCMを打つよりも、ユーザー側に寄せた施策で強烈なインパクトを出したほうが効率的ではないか」との話が力強く出まして、それなら5%ではなくインパクト重視で法律上の限界である20%の還元率を打ち出そうとなったわけです。

――キャンペーン以降も競合に抜かれることなく、ずっと好調に推移してこられたのはなぜですか。

この記事は会員限定です。登録すると、続きをお読みいただけます。

残り5,923文字

会員登録

会員登録 ログイン

ログイン