多くの企業が生き残りを懸けてAIの活用に取り組む中、「部署によって活用の度合いに濃淡がある」「自分の仕事がなくなるのではないかと不安を感じている人もいるようだ」と全社レベルでの浸透に悩む声は後を絶ちません。全社でのAI活用が進んでいる企業では、どのように社員を巻き込み、推進しているのでしょうか。

そこで今回は、社員の生成AI利用率を約10カ月で19.5%から59.8%へと引き上げたホットリンク 執行役員 経営企画担当の大野俊太郎さんにご寄稿いただきました。AI活用を推進するための体制構築、社員の巻き込み方、評価制度への組み込みなど、具体的な取り組み内容をご紹介します。

全社AI活用の推進に課題を感じ、奮闘している方に読んでいただきたい内容です。

目次

【寄稿】

初めまして、株式会社ホットリンクの大野です。SNSコンサルタントとしてお客様をご支援しながら、執行役員として自社の経営戦略の立案・実行にも取り組んでいます。

ホットリンクは、2024年4月から本格的に業務におけるAI活用を推進しています。2023年の時点から、全社員にChatGPTの有料アカウントを付与して「とにかく使い倒そう!」という方針を示していました。

しかし、ただ呼びかけるだけでは「使いたい人は使う」に留まってしまいます。その一方で、業界や業務の「当たり前」が猛スピードで変わっていくのを体感し、具体的な目標をもって組織全体で活用していくように舵を切りました。今では、約6割の社員が毎日ChatGPTなどの生成AIツールを活用しています(※)。

※出典:https://www.hottolink.co.jp/info/20250217_117980/

本稿では、ここに至るまでにどのようなことを考え、取り組んできたのかをご紹介します。「生成AIツールを導入したものの、なかなか社内に浸透しない…」とお悩みの方がいらっしゃいましたら、少しでもヒントになれば幸いです。

トップの強い意志がAI活用の起点になる

ホットリンクでは、経営陣の強い危機感がAI活用を推進する原動力となっています。「ホワイトカラーの仕事はAIに奪われる」というのが一般的ですが、特にデジタルマーケティングの領域は、その傾向が強いと言えます。SNSマーケティングを提供する弊社はもちろん該当しますが、先行すれば大きなチャンスになり、遅れれば取り返しのつかないリスクになると代表取締役グループCEOの檜野自身が強く認識しています。

そこで、「今のうちにAIで既存業務を効率化し、新しい価値創出に人材をシフトさせる」という明確な方針を2024年4月ごろに打ち出しました。多くの企業ではAIを「試してみる」に留まる中、私たちは「会社の存続に関わる状況に追い込まれる」か「これまでにない価値提供を実現できるか」という岐路に立たされている実感から、徹底活用に舵を切ったのです。

AIを導入し、活用方法を模索する過程で「短期的な工数が増えている」という声が社内から上がることもありました。それに対しても、経営層はブレずに、会議の場などで「それでもやる」というメッセージを発信し続けました。なぜなら、中長期的には社会構造も業界構造も変わり、仕事のプロセスが根本から変化すると確信していたからです。

変革に対応しようとする過程で短期的に負荷がかかることは事実なので、二つの打ち手を実施しました。一つは中長期的なビジョンを示すこと、もう一つは短期的なメリットを具体的に見せることです。特に効果的だったのは後者で、毎週の朝会では具体的なAIの使い方やすぐに利用できるTipsを共有したり、社内情報検索ができるAIツールを導入したりして、日々の業務で感じられる実用的なメリットを提供することを意識しました。

この取り組みによって、「対応への負荷」だけではない「活用のメリット」の実感につながり、組織全体のAI活用に対する姿勢が前向きに変わってきています。

ChatGPTを始めとする生成AIの業務への組み込み・浸透を検討している企業にとって、まず最初に確認すべきは「経営陣がどれだけ本気か」だと思います。昨今の進化を鑑みると、生成AIの活用は、マーケティングに限らず、製造業や医療・ヘルスケア業界など、企業活動のさまざまな場面ですでに導入が進んでおり、あらゆる業界で当たり前になっていくでしょう。

しかし、それがいつになるのか、どの程度の組み込み方になるのかは、業界によって異なります。ホットリンクがこうだからといって、一様に「今すぐ御社も全社AI活用を推進すべきです!」とは考えていません。

ただし、デジタル領域のビジネスに携わる企業にとっては、生成AIは単なる効率化のためのツールではありません。これからの時代を生き抜く、生存戦略そのものだと認識して、ビジネスでの活用を模索する必要があると捉えています。

組織体制とルール作りで安心感を醸成

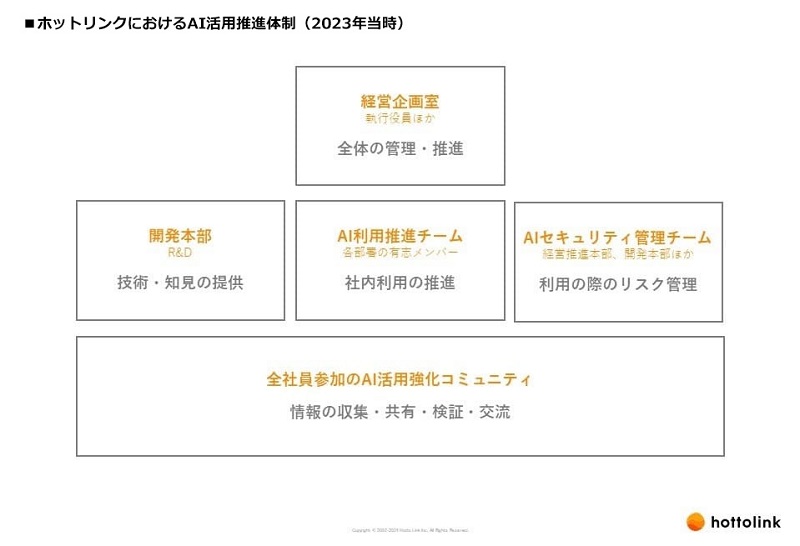

トップがコミットすることで、活用推進のための体制構築や評価制度の見直しも実行しやすくなります。ホットリンクでも、初期段階から体制構築やセキュリティポリシーの策定を行いました。

全社員にChatGPTの有料アカウントを付与した2023年当時から、AI利用推進チーム(2025年からはAI推進部に発展)を設置し、専任の担当者を任命しました。明確な役割を与えることで、本人たちへの動機付けにもなります。また、専門チームや部署を設置することで、周囲のメンバーも「この人たちはAI推進が任務だから積極的に動いているのだ」と理解し、協力する姿勢が生まれやすいです。

AI利用推進チームとAIセキュリティ管理チーム、合わせて7名のメンバーで推進。

AI利用推進チームとAIセキュリティ管理チーム、合わせて7名のメンバーで推進。

私自身も、AI導入のために一時的に工数が増えても、必ず効率化や高品質化につながると信じています。それでも、日々の業務に追われていると、AIを活用するよう指摘されて不快に感じるメンバーが居たり、AI利用推進チームが“AIをちゃんと活用しましょう”と言いづらくなったりする可能性もあります。

そこで、推進する側からAI活用に取り組む意味や重要性、既存の業務フローにとらわれず、AIをベースに業務設計していくことを、過半数以上のメンバーが参加する毎週の定例会議や、四半期ごとの社員総会で会社全体にしっかりと伝えています。会議の場で伝えた内容は、社内向けのSlackチャンネル上にも残し、全メンバーがいつでもアクセスできるようにしています。

また、利用を推進する上ではセキュリティポリシーのような最低限のルールがないと、「どこまで活用していいか」を個人の判断に委ねすぎることになります。活用するメンバーの立場から考えても、安全性が確保されていなければ、実務で使いにくいでしょう。

そこで、安心してどんどん活用してもらうために、セキュリティポリシーと、より実務に即した利用ガイドラインを作成しました。どちらも定期的に見直し、アップデートしています。

対外的な観点からも、きちんとした体制とルールは重要です。特にクライアントに対して「リスク管理をきちんと行っている」と示せることは、ビジネスにAIを活用する際の信頼獲得にも寄与します。

組織体制とルール作りは、単に「やるべきこと」を明確にするだけでなく、社員の心理的な抵抗を取り除き、AI活用を加速させるための土台となります。

評価制度への組み込みによる「自分事化」

トップがコミットし、組織体制やルールを整えても、最終的には一人ひとりの社員がAI活用を「自分事」として捉えなければ本当の意味での浸透は実現できません。「ツールを導入して終わり」に留まっている企業も少なくないでしょう。一部の社員だけが活用し、大多数は日常業務に追われて新しいツールを試す時間がない場合も多いと思います。

ホットリンクでは、2024年9月よりAI活用を評価制度に組み込んでいます。具体的には、以前からあった「業務効率化」という項目を「AIを活用した業務効率化」に書き換えるなど、既存のフローや仕組みに合致するように整理しました。

それまでは「方針」としてメッセージを出していたものの、「時間を割いてでも取り組むべき」という基準までは伝わりきっていない感覚がありました。普段から、成果と工数はセットで呼びかけているため、「工数をかけるものである」という認識を浸透させることがポイントだったのですが、「そうするのであれば、評価基準にも反映するのが妥当」という判断に至りました。評価に入れるということは強制度も増すため、適用範囲などは議論しながら進めていきました。社員自身も、「会社がAI活用を本気で進めている」と認識すると同時に、AI活用が自身の評価にも直結する問題として捉えるようになりました。

理想を言えば、AIの活用が特別なことではなく日常業務の一部として自然に行われる状態が望ましいでしょう。しかし、そこに至るまでの過渡期においては、評価制度という仕組みを活用することで、一人ひとりの背中を押すことができると感じています。

SNSマーケティング支援の現場で進むAI活用

ホットリンクでは、SNS運用代行サービスも提供しており、生成AIを活用した効率化にも注力しています。

なぜSNS運用代行業務の効率化に注力しているかと言えば、これがホットリンクにおいて、多くの人的リソースを消費する業務の一つだからです。ご支援先のお客様によって、業務内容は異なるものの、大枠の流れは共通しているため、AIで効率化しやすい領域でもあります。

AIの活用により、現在複数名で行っているご支援業務を一人で完結できるようになれば、作業の効率化が実現し、お客様とのコミュニケーションや高度な分析といった本質的な価値創造につながる業務により多くの時間を割くことが可能になります。単なる業務効率化ではなく、より高品質なサービス提供にもつながると考えています。

現在はSNS運用代行において、投稿企画の立案、投稿テキストの作成、レポート作成という3つの軸でAI活用を進めています。

投稿テキストの作成では、作業の効率化を目的として、GPTs(カスタムGPT)を活用した「投稿作成bot」を開発しました。このツールは、特定のX(Twitter)アカウントの投稿内容などを読み込ませることで、そのアカウントの特徴を踏まえた投稿テキストを複数生成します。これにより、投稿作成にかかる作業時間が約40%削減されるなど、業務効率化に大きく寄与しています。

企画立案においても仕組みが固まりつつあり、レポート作成についても開発部門と連携して構築を進めています。単に「AIを導入した」で満足せず、「AIによる恩恵を受けた」と言えるように、日々試行錯誤しています。

AI活用の成功に必要な視点

企業がAIを導入する際の課題は、技術的な問題よりも、導入後の意識改革や心理的ハードルを下げることにあると思います。特に、今までこだわりをもって丁寧に業務を行ってきた社員ほど、AIによる業務効率化に(無意識であっても)慎重になる傾向があります。これは当然のことで、不安な気持ちもあるからだと捉えています。

また、経営層は日々、「このままでは会社の競争力が…」という危機感をもっていると思いますが、それを伝えるだけでは、社員のモチベーション低下や離職につながりかねません。AIによって実現する、希望を感じられる未来についても発信する必要があります。

同じAI活用でも、「あなたの仕事はいずれなくなりますよ」と伝えるのと、「今まで面倒だった作業から解放されて、もっとクリエイティブな仕事ができるようになりますよ」と伝えるのでは、相手の受ける印象が全く違いますよね。

実際に私自身も、危機感だけでなく、「SNSマーケティングにおいて、時間がかかる作業の数々がAIで解消できる」という期待を強くもっています。単なる業務効率化ではなく、ビジネスモデル自体を変革し、高付加価値のコンサルティングサービスへの転換を目指しています。

Profile

大野 俊太郎(おおの・しゅんたろう)

株式会社ホットリンク 執行役員 経営企画担当。

2019年6月、ホットリンクに入社。前職のインターネット広告代理店勤務時より、一貫して企業のソーシャルメディアマーケティング支援に従事。コンサルティング本部の部長、本部長を歴任し、2024年1月より執行役員に就任。

会員登録

会員登録 ログイン

ログイン