顧客インサイトを探るのに欠かせないユーザーインタビュー。

しかし、実際にインタビューをしてみると、得られたのは抽象的で、次のアクションにつながりにくい感想ばかり——。そんな悩みに直面したことはありませんか。

今回ご寄稿いただいたのは、シード/アーリーステージを中心にインターネット関連企業に広く投資をするベンチャーキャピタル「朝日メディアラボベンチャーズ」パートナーの白石健太郎さん。日米両市場の現場を支援する中で見えてきた、今こそ基本に立ち返りたい、ユーザーインタビューの3つの視点を解説いただきました。

白石さんの実践知が詰まった寄稿です。

目次

【寄稿】

「ユーザーに話を聞いてみたけれど、何をすればいいかはっきりしなかった」

そんな声を、マーケティングの現場でよく耳にします。インタビューはしてみたものの、抽象的な感想ばかりで、次のアクションにつながらなかった。

ユーザーの声を聞くという行為は、スタートアップから大企業まで、どんな規模の事業でも欠かせないマーケティングの基本です。ただ、気づかぬうちに“聞く”という行為が形骸化し、十分な手応えが得られない場面も増えています。だからこそ今、あらためて“聞く”という基本に立ち返り、その本質を見直すことが求められています。

背景にあるのは、顧客(=意思決定者)の判断基準が、以前にも増して複雑になっているという変化です。スペックや価格では差別化しにくい時代において、「なぜ選ばれたのか」、「どう比較されたのか」といった“文脈の理解”こそが、マーケティング成果を左右する鍵になりつつあります。

では、今、どんな聞き方が求められているのか?

今回は、私自身がスタートアップ支援や大手企業の新規事業開発に関わる中で見えてきた、「今こそ見直したいユーザーインタビューの3つの視点」をご紹介します。

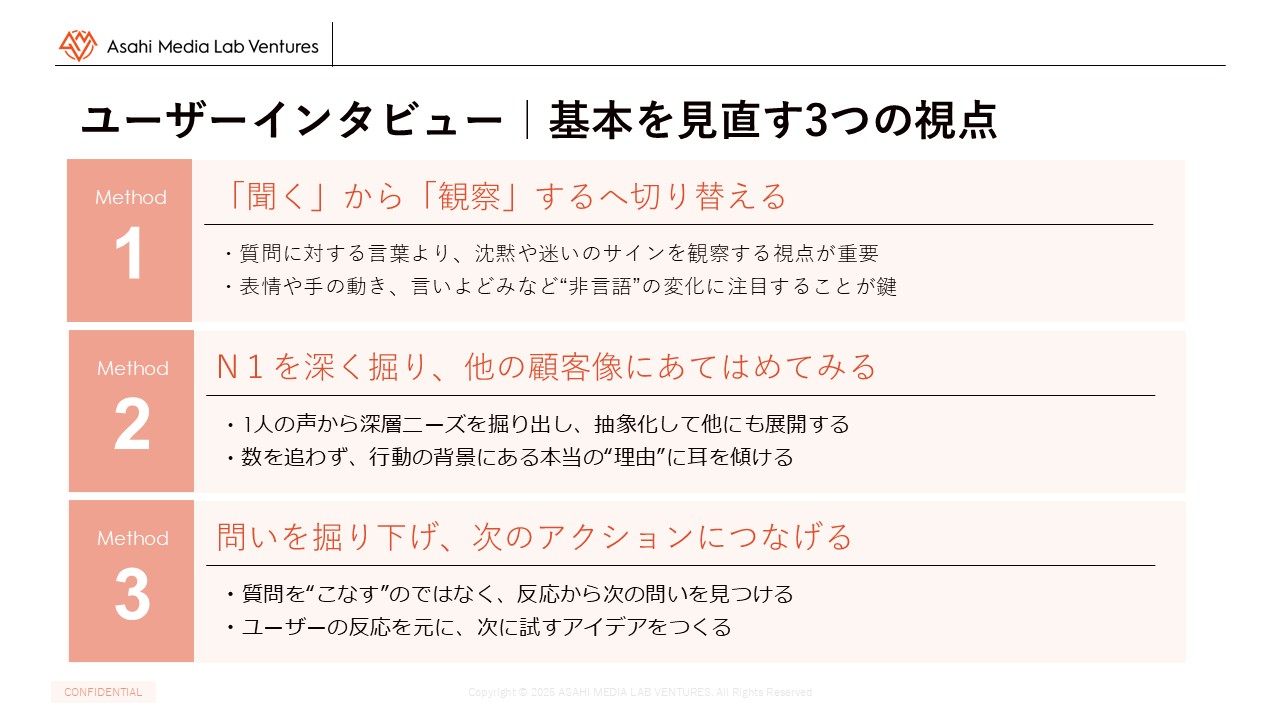

1.「聞く」から「観察する」へ切り替える

インタビューと聞くと、まず「質問内容を考える」ことに意識が向きがちです。もちろん、設計は大切です。でも実はそれ以上に重要なのが、「どこを見るか」という観察視点です。

たとえば、BtoBサービスの業務フローをヒアリングしていて、「これ、面倒じゃないですか?」と聞いたとき、「慣れましたから」と笑って返されることがあります。

でもその直前、操作画面を開く手元がわずかに止まったり、説明の言葉が曖昧になったりする瞬間があります。こうした「うまく言葉にできない戸惑い」こそ、観察の起点になることがあります。

つまり、ユーザーの何気ない仕草や沈黙の裏にこそ、本音や迷いがにじみ出る瞬間があるのです。では、そうした“戸惑いの兆し”には、どんなパターンがあるのでしょうか?

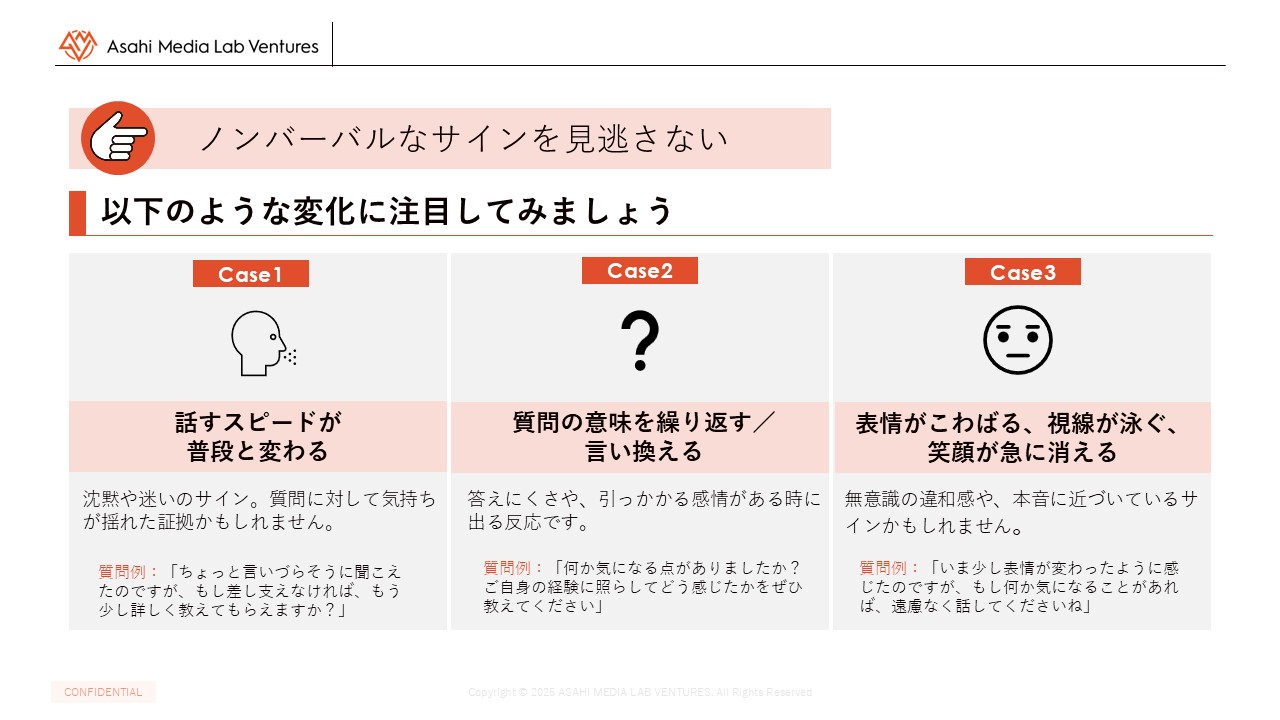

たとえば、以下のような変化が見られることがあります。

- 話すスピードが普段と変わる(急に早口になる、言いよどむ)

- 質問の意味を繰り返す/言い換える

- 表情がこわばる、視線が泳ぐ、笑顔が急に消える

こうしたノンバーバルなサインに気づけるかどうかで、見えてくる課題の深さがまったく変わってきます。 ユーザーインタビューは「答えを聞く場」ではなく、「仮説を試し、観察する場」へと変わってきています。

また、観察視点を強めると、「何を言っているか」ではなく「どの場面で迷っているか」、「何にためらいを感じているか」に気づきやすくなります。たとえばECサイトの購入フローで、ユーザーが“購入直前で戻る”動作を何度か繰り返していたとしたら、それは「迷っている」のではなく、「確信が持てないから進めない」というシグナルかもしれません。

2. N1を深く掘り、他の顧客像にあてはめてみる

「もっとサンプル数を集めないと」。

これは、多くの現場で聞く悩みです。ですが、たった1人からでも、深くリアルな声が引き出せれば、それが次の仮説につながることがあります。

私が意識しているのは、「たった1人のユーザーの深い体験(N=1)を抽象化し、それを他のターゲットセグメントにも当てはめて考えてみる」という視点です。

たとえば、ある男性用スキンケアブランドのユーザーの話では、「このオールインワン化粧品を選んだ理由は、“肌がキレイになる”というより、“面倒な手順がひとつで済むから”」と語っていました。

この声をきっかけに他のユーザーにも話を聞いてみると、「スキンケアは気になっていたが、何から始めればいいか分からなかった」、「自分に合う組み合わせを選ぶのが億劫だった」といった、“始めない・続けない理由”が数多く見えてきました。

こうした声を丁寧に掘り下げていくと、浮かび上がってきたのが、製品の効果そのものよりも“儀式のような手間”を減らしたいという共通の深層ニーズ。つまり「ひと手間を省きたい」というインサイトでした。

このように、ユーザーの行動背景に丁寧に耳を傾けることで、自分たちでは想像もしなかったニーズが浮かび上がってくることがあります。

別の事例では、BtoB向けツールのUI改善に悩んでいた企業が、1人の営業職ユーザーの「移動中は片手でしか操作できない」という発言から、“片手で扱える画面構成”というニーズを抽出。それをもとに営業以外の職種でも検証を進め、導線設計に活かされました。

このように、数に逃げず、深く聞く。そして、そこで得たインサイトを抽象化し、他の顧客にも通じるニーズや行動パターンとして整理していく。それができれば、少ないヒアリングでも大きな発見につながります。

3.問いを掘り下げ、次のアクションにつなげる

ユーザーインタビューは、準備した質問を“順番にこなす場”ではありません。最初に向き合うべきなのは、「その課題は本当に存在するのか」、「その解決策は有効なのか」といった根本的な不確実性です。これは、いくら机上で考えても解消されません。実際のユーザーに接し、行動や反応を観察することで初めて、「確かにニーズがある」、「思ったほど響いていない」といった学びが得られます。

そのためには、仮説をぶつけて終わりにするのではなく、ユーザーの反応をきっかけに「次に何を聞くべきか」を探りながら進めていくスタンスが重要です。用意した質問を“こなす”のではなく、会話の中で問いを育て、相手の言葉から深掘りすべき方向を見つける。この姿勢こそが、これからのインタビューに求められます。

たとえば、サービスの新機能を検討しているとき。「〇〇機能があれば使ってみたいですか?」と聞くよりも、「最近、これに困ったとき、どんな工夫をしましたか?」と尋ねた方が、“その機能が本当に必要とされる理由”が見えてきます。

そこから見えてきたエピソードやニーズをもとに、「では、こういう流れならどうですか?」と、画面モックや簡易な申込フローを見せてみる。すると、「そこが面倒です」、「それなら使ってみたいかも」といった具体的な反応が返ってきます。

こうしてやり取りを繰り返すうちに、最初の仮説がユーザーの実感とすり合わされ、次に試すべき問いや打ち手が自然と浮かび上がってきます。点だった情報が線になり、徐々に立体的なユーザー理解へとつながっていくのです。

顧客理解は“ユーザーの声を聞くこと”から始まる

顧客の本音や意思決定者の背景を理解することは、もはやCX担当者だけの仕事ではありません。事業責任者も、マーケティング部門も、「どこで、なぜ選ばれたのか」を実際のユーザーを通して探る姿勢が求められています。

そのための最もシンプルで強力な手段が、ユーザーインタビューです。ただ聞くだけではなく、観察し、仮説をぶつけ、問いを深めていく。そんな“基本に立ち返った聞き方”が、意思決定の解像度を大きく変えていきます。

まずは1人。たった1人からでも始められます。最初の1人に会いに行くこと。それが、次の一手を切り拓く確かな一歩になるはずです。

Profile

白石 健太郎(しらいし・けんたろう)

朝日メディアラボベンチャーズ株式会社 パートナー /Asahi Shimbun America Inc, co. Vice President。

2001年に朝日新聞社に入社。販売局勤務を経て、新規事業部門のメディアラボに参画。2017年には朝日メディアラボベンチャーズの設立に携わり、シードスタートアップへの投資を推進。2023年からシリコンバレーを拠点に、日米両市場での起業家支援に注力。資金提供に加え、顧客の声を聞き出し、それを事業成長に結びつけるインタビューにも取り組んでいる。

会員登録

会員登録 ログイン

ログイン